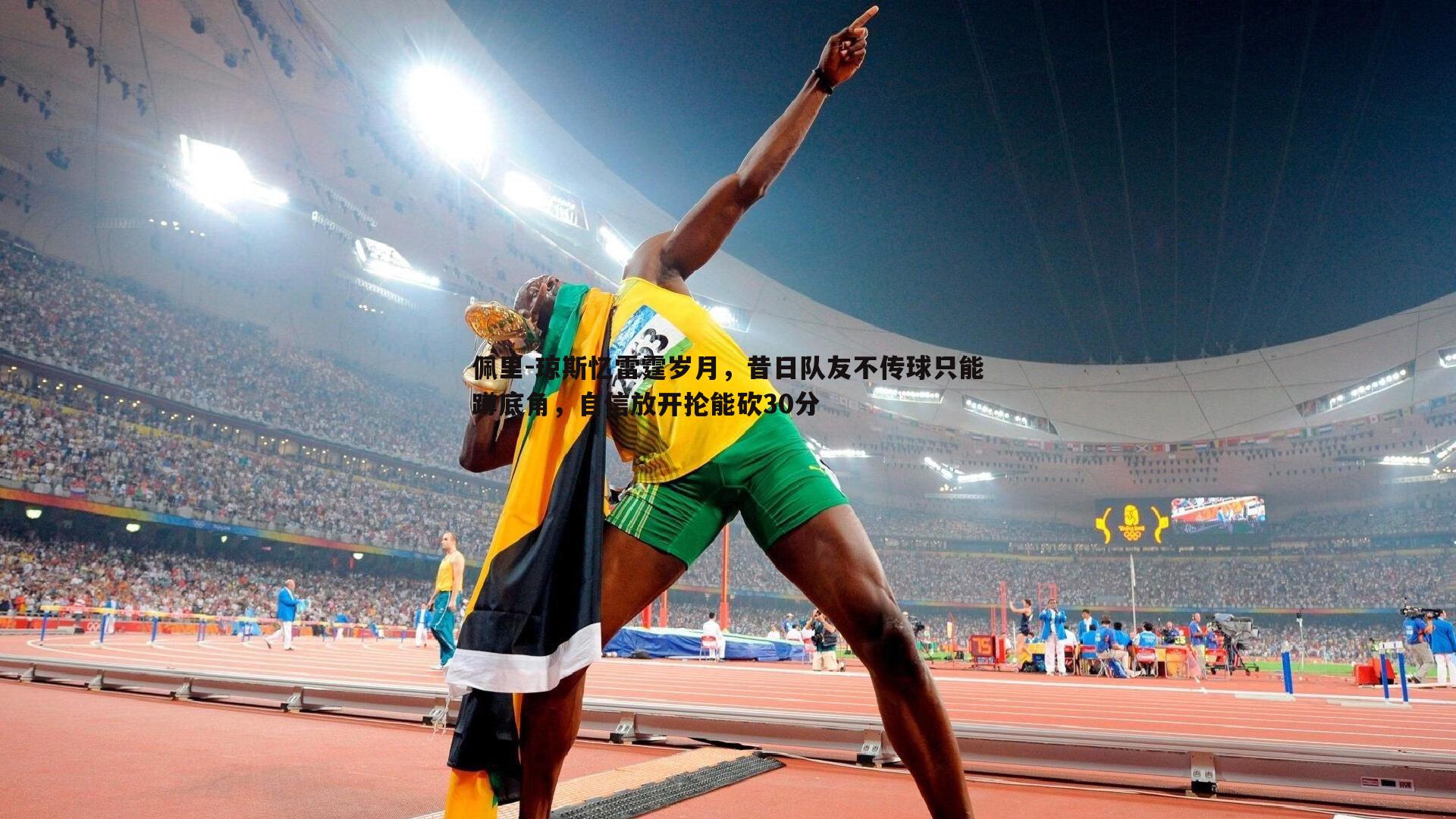

在NBA的浩瀚星河中,总有那么一些球员,他们的天赋令人艳羡,却因种种际遇未能完全绽放,前俄克拉荷马城雷霆队前锋佩里-琼斯便是其中之一,这位2012年首轮第28顺位被选中的锋线球员,在一次播客访谈中敞开心扉,回顾了他在雷霆队的职业生涯片段,他直言不讳地指出,当年在雷霆阵中,时常陷入“队友不传球,自己只能被动蹲守底角”的战术困境,并充满自信地表示,若获得足够的球权和开火权,他完全有能力单场轰下30分,这番言论,如同一块投入湖面的石子,激起了篮球圈对球员发展、球队角色分配以及“天赋vs机遇”这一永恒话题的新一轮涟漪。

天赋异禀的篮球生涯起点

要理解佩里-琼斯的感慨,需先回溯其篮球之路,高中时期的琼斯已是全美瞩目的超级新星,身高臂长,运动能力出众,技术全面,被誉为“天才前锋”,就读于贝勒大学期间,他继续展现着惊人的潜力,虽然数据并非爆炸性(大二场均13.5分7.6篮板),但其肉眼可见的天赋仍让他在2012年选秀大会上被雷霆队选中,当时的雷霆,正处在凯文-杜兰特和拉塞尔-威斯布鲁克双星闪耀的鼎盛时期,球队文化强调纪律、防守和明确的角色分工,对于一个新秀而言,加入这样一支争冠级别的队伍,既是机遇,也是挑战——意味着能近距离学习巨星之道,但也可能因战术地位边缘化而限制个人发展。

雷霆时期的角色定位与战术困境

佩里-琼斯在雷霆效力了三个赛季(2012-2015),共计出战143场常规赛,场均出场时间仅为11.7分钟,得到3.4分1.8篮板,数据背后,是他所描述的“蹲底角”的典型角色球员体验。

在杜威二少占据大量球权的体系下,雷霆的进攻发起高度集中,角色球员的首要任务往往是拉开空间、做好防守、等待机会,琼斯提到“队友不传球”,并非空穴来风,当时队中拥有杜兰特、威斯布鲁克,随后又加入了雷吉-杰克逊等需要持球的攻击手,球权分配本就紧张,像琼斯这样的年轻球员,尤其是在进攻端尚未完全证明自己的情况下,很难获得稳定的触球机会,他的主要进攻方式确实多为底角三分投射或无球空切,这限制了他展示其持球进攻、面框单打等大学时期擅长的技术特点。

琼斯的职业生涯也并非完全没有高光时刻,2014-2015赛季初期,因杜兰特因伤缺阵,琼斯曾获得首发机会并有过连续爆发表现,其中在对阵丹佛掘金队的比赛中,他确实砍下了生涯最高的32分,印证了其得分潜力,这段短暂的表现窗口,似乎为他“放开抡能拿30分”的自信提供了注脚,但随着主力回归,他的角色很快又回到了原点,这种“昙花一现”的经历,更添其职业生涯的遗憾色彩。

“放开抡”的自信从何而来?

佩里-琼斯声称自己具备场均30分的能力,需要放在特定语境下理解,这并非指他能在杜兰特、勒布朗-詹姆斯级别的防守压力下稳定输出,而是强调在获得充足上场时间、战术倾斜和球权保障的情况下,其天赋足以支撑他打出高得分比赛。

琼斯的身体条件是基础,2米11的身高(有资料显示为2米08)搭配出色的移动能力和投篮手感,使他在对位许多锋线球员时具备天然优势,他在大学和有限NBA机会中展现的得分手段多样——中距离跳投、突破、背身单打均有涉猎,并非纯粹的定点投手,篮球心理学认为,球员的信心与比赛节奏息息相关,长期作为战术终结点,缺乏持球创造机会的过程,容易导致手感冰冷和信心受挫,反之,若被赋予核心打法,球员更容易进入状态,发挥出更高水平,琼斯的自信,正是源于对自身技术能力的认知,以及那段短暂担任主攻手时期的数据支撑。

雷霆体系与球员发展的再思考

佩里-琼斯的经历,也引发了关于NBA球队体系如何影响年轻球员发展的讨论,雷霆队在那段时间的成功(多次进入西部决赛)证明了其建队模式的有效性:围绕超级巨星构建阵容,角色球员各司其职,但这种模式对于某些需要球权成长的高顺位或高天赋新秀而言,可能意味着牺牲,除了琼斯,像杰里米-兰姆等同期球员也曾在雷霆经历类似的角色限制,离开后才在其他球队获得更多表现机会。

球队文化、战术纪律与个人发展之间的平衡,是每支NBA球队都需要面对的课题,对于雷霆而言,在争冠窗口期,优先保障杜兰特和威斯布鲁克的效率是理性选择,但对于佩里-琼斯个人,这段经历可能延缓了他的成长节奏,甚至影响了他的职业生涯轨迹,他未能在雷霆兑现全部潜力,之后因伤病等原因辗转海外联赛,最终淡出NBA。

机遇与遗憾交织的篮球故事

佩里-琼斯对雷霆岁月的回顾,是一个关于天赋、机遇与篮球生涯无常的故事,它提醒我们,NBA的世界里,并非所有闪光的天赋都能找到最适合生长的土壤,在巨星云集的球队中,角色球员的牺牲往往被胜利所掩盖,但其个人的奋斗与未被满足的渴望同样真实,琼斯的“30分”宣言,是对自己能力的肯定,也是对那段未能完全施展才华的岁月的一声叹息,他的经历,是联盟中众多“…”故事的一个缩影,促使人们思考球员评估、团队建设以及如何最大化挖掘人才潜力的复杂命题,无论如何,佩里-琼斯这个名字,连同他那未曾完全绽放的潜力,将继续留存在雷霆队史和那些关注篮球人才培养的球迷记忆之中。

评论